蘋果產業帶故事:“拼購+產地直發”,電商重塑農產品供應鏈

2021-12-27 來源:消費者報道 點擊:次

霜降之后,蘋果的口感變得越來越好,全國各地的客商蜂擁而至,大貨車將洛川的街道塞得滿滿當當。

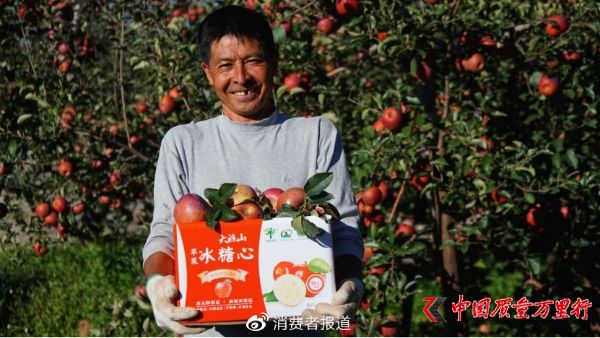

在洛川農村進行電商創業的王琦,正在搶收蘋果。“今年的天氣有點反常,連續降雨已經嚴重影響了采摘的進度,必須爭分奪秒地把時間搶回來。”王琦說道。

(今年的蘋果采摘季,王琦首批計劃收購50萬斤的洛川蘋果。李云豐|攝)

作為一種常見的大眾水果,蘋果在中國的栽培歷史超過2000年,形成了渤海灣、西北黃土高原、黃河故道及秦嶺北麓、西南冷涼高地四大主要產區。

不同產區的蘋果各有特點。論品牌,煙臺蘋果家喻戶曉;論顏值,洛川蘋果賞心悅目;論肉質,甘肅花牛是制作寶寶輔食的佳品;論汁水,山西運城人說,咬一口萬榮蘋果,得咽兩口才能說出話;而論甘甜,新疆阿克蘇蘋果的冰糖心令人回味無窮。

北緯35度的黃金分割線一穿而過,成就了國內一條優質的蘋果產業帶。10月中旬,生長在北緯35度附近的各地蘋果陸續紅了。中國果品流通協會發布的《2021產季蘋果產銷形勢分析報告》判斷,2021產季,蘋果總產量預計超過4500萬噸,較去年小幅增長。

作為全球最大的蘋果生產國,中國蘋果以國內鮮食消費為主。“我國的蘋果主產區,不少位于丘陵溝壑之地,是貧困高發地帶。”西北農林科技大學教授、國家蘋果產業技術體系首席科學家霍學喜表示,蘋果的銷售是關系興農富農的大事。

為匹配平臺逾8億用戶分級分層的消費需求,尋找他們最想咬一口的好蘋果,拼多多選果團隊自8月起就深入山西運城、陜西的洛川及禮泉、山東榮成、甘肅的天水及慶陽、四川鹽源、新疆阿克蘇等優勢產區,調研種植情況,培訓、發展更多強供應鏈的產地商家入駐。

一個“果二代”的電商轉型

擁有臨猗、萬榮、平陸、芮城、鹽湖5個被農業農村部列為黃土高原蘋果優勢產業帶重點縣(區)的運城,去年在拼多多平臺上的蘋果銷售額達到10億級。

今年10月下旬,新鮮的紅富士在各大電商平臺迎來“開門紅”,運城蘋果的銷量較去年同期接近翻倍增長。

王震是萬榮的“果二代”,2003年就跟著父母跑市場,至今在全國還有6個水果檔口。其中廣西南寧的檔口生意,興盛時常有越南客商光顧,一買就是好幾車。“蘋果拉到市場,不用卸貨,車屁股對著車屁股,直接裝車,發往越南”。

(“果二代”和“(果)庫二代”正成為推動運城農產品電商發展的積極舵手。圖中為當地電商領頭人、“果二代”王震,其去年全年實現線上銷售破億元。郝曼|攝)

伴隨電商的萌芽與發展,檔口生意出現滑坡,線下批發市場也開始“去中心化”,很多小縣城都孕育出自己的批發市場。

2018年,王震與合伙人周杰一拍即合,轉攻線上。供應側,王震牽頭的鵬凱果業最多集結200多戶當地種植戶保證貨源;銷售側,周杰運營的拼多多店鋪僅3個月就做到了日出近萬單的規模。

周杰在學生時代便學習電子商務,比較下來,他覺得拼多多對新商家更友好。“其他平臺,商家要通過直通車、坑位費等方式獲得商品曝光;但拼多多依據自研的農產品批量上行算法,以商品流的方式精準匹配消費者。而且,拼購將消費端分散、臨時的需求,在時間和空間上形成歸集效應,能為合作社提供長期、穩定的訂單。”

觸網不久,周杰發現,部分當地商家只會“比價”這一招,銷售那些果皮有斑點、品相不怎么好的次果。當周杰提出入駐拼多多百億補貼成為第一批商家,銷售比膜袋蘋果品質更好,但價格也貴出整整一倍的紙加膜蘋果時,王震沉默了。

王震有自己的考量:換品漲價必然重創店鋪銷量,果庫工人怎么辦?快遞趁機漲價怎么辦?膜袋蘋果的種植戶怎么辦?

硬幣的另一面是,只有實現蘋果的分類、分級銷售,讓膜袋蘋果和紙加膜蘋果都通過“農地云拼”精準匹配喜歡它們的消費者,小至店鋪,大至整個當地蘋果產業,才能健康有序地發展。

轉型方案前后研究了十多天,最終,王震和周杰決定放手一搏。扛過最難捱的開端,當越來越多人嘗到紙加膜蘋果的口感,店鋪銷量慢慢回升。大半個月后,訂單量達到最高5000單/日,雖不及過往,但銷售額已基本持平。嘗到甜頭后,周杰更有動力在線上銷售高附加值的蘋果。

好品質才是市場硬通貨

和王震、周杰一樣,堅持以品質取勝的拼多多商家還有張陽、王琦、何勇、劉益等。

山東80后小伙兒張陽,2014年開始做電商,2017年轉戰拼多多做水果。去年,張陽和郵政內購系統合作,賣出去了一千多萬件蘋果。今年他決定將主要精力投入到拼多多。

“我第一次吃到鹽源蘋果時,就想起了小時候吃的蘋果味道。鹽源萍果雖然品相不如陜西、煙臺蘋果,但勝在口感好,香脆可口。”張陽回憶道。

(鹽源蘋果種植戶廖順安,他家果園今年的產量全部供果給電商平臺拼多多。李里|攝)

為提升發貨時效、把控水果品質,張陽和他的兩個合伙人在成都青白江建設標準化倉庫,引進自動分揀包裝流水線,在產地采摘蘋果后運輸到成都倉庫打包發貨。雖說這樣增加了運輸成本,但是可以保障發貨時效,同時減少了快遞走山路對蘋果的損耗。

王琦也對果子的品相、規格和口感進行了嚴選。“因為嚴把品質環節,店鋪的口碑一直不錯,消費者的復購率超過30%。”王琦介紹,與傳統模式相比,電商沒有層層的中間環節,洛川的蘋果從果園直達消費者,通常只需要3天的時間,很大幅度上保障了果子的新鮮品質。

今年的蘋果采摘季,王琦計劃首批率先收購50萬斤的蘋果,這也就意味著平均每天至少要采購2萬斤蘋果。

何勇和劉益也認為,做電商要以品質取勝。他們倆,一個是南充人,一個是綿陽人,每年鹽源蘋果成熟的季節,就沒日沒夜的守著果園采摘和倉庫發貨。他們經營的拼多多店鋪益生生鮮已拼出10萬+,成為鹽源蘋果最大的收購商和經銷商。

為盡量保障蘋果在運輸途中不受損,何勇和劉益在包裝上下功夫,一是選用了更硬更厚的包裝箱,二是定制了內包裝卡座,定制了加厚了40%的泡沫。

(鹽源拼多多商家何勇的倉庫,高峰時這里一天發貨七、八萬件蘋果到全國各地。李里|攝)

由于每個環節都抓好品控,劉益和何勇店鋪的復購率持續在40%左右,很少需要售后服務。目前他們每天在產地采摘收購10多萬斤蘋果,“去年做到了榜首,今年我們也有信心”。

10月28日,拼多多聯合山西、陜西、山東等蘋果產地,開啟為期半個月的蘋果“雙11”。期間,拼多多將在供應端堅持“源頭分級、產地直發”的模式,銷售端借助百億補貼、限時秒殺、萬人團等扶持資源,助力產地農戶豐產豐收。

電商幫助提升產業鏈韌性

去年兩會,西北農林科技大學教授、國家蘋果產業技術體系首席科學家霍學喜提交了一份《關于推動新電商發展重塑農產品價值鏈的建議》的提案,建議重塑農產品供應鏈體系,通過穩定需求側、激活終端農產品市場,穩定農業生產,推動農業定制化大生產轉型。

霍學喜認為,平臺型企業的介入,在促進蘋果市場交易層級的扁平化、促進供應鏈的短鏈化、促進供給與需求的精準匹配3個方面發揮了重要作用。如果能夠進一步推動算法的改進與創新,電商拓展蘋果銷售的潛力依然巨大。

這恰是拼多多近年來推動蘋果等農產品上行的踐行思路。針對中國蘋果產業小規模種植的特點,通過“拼”的模式,把在時間和空間上高度分散的需求,和自然成熟的小規模果園供給,在云端精準匹配起來,打造了一條“鄉村果園直連家庭果籃”的產消對接高速通道。

數據顯示,蘋果已連續多年蟬聯拼多多銷售規模最大的水果品類。今年1—9月,該平臺的蘋果銷售額同比增長翻番。

10月27日,拼多多推出蘋果豐收季直播及萬人團活動。截至10月28日中午12點,平臺的蘋果銷量達500萬斤。從產銷區域來看,山西、陜西和山東三大產區位居蘋果銷售榜前三;而廣東、江蘇、浙江三大銷區則摘得蘋果消費榜前三。

過去,蘋果產一季、銷全年。而今,在“拼購+產地直發”的“農地云拼”模式下,蘋果被更有效率地組織起來,不僅賣得更多,還賣得更快。盡管今年上半年蘋果價格波動較大,但不少果農通過電商平臺銷售,得以保住部分利潤。

“對于主銷線下的農戶而言,市場波動會影響他們的收益和種植積極性。通過蘋果雙11,我們希望充分發揮平臺市場信息更靈敏、精準直連產消的優勢,提振國內的蘋果消費,助力更多果農‘回血’,進一步提升產業鏈韌性。”拼多多農業項目負責人表示。