自2016年起,互聯網手機與傳統手機之間的界限更加清晰,曾經以小米為代表的互聯網手機集體遭遇了寒冬,線上渠道的逐漸飽和讓用戶更青睞于到線下渠道購買手機,以華為、OPPO、vivo這樣的廠商正是這種深耕線下渠道模式的受益者。

根據市場研究公司 IDC 的數據統計,全球智能手機在今年第一季度的出貨量為 3.35 億部,與去年同期基本持平,第二季度由于高通820大批的量產手機出貨量約3.42億臺。

隨著國內市場進入增長“天花板”,紅海市場競爭進一步加劇,幾乎所有主要國產手機品牌陸續開始都啟動了出海計劃。

2016年上半年,作為國內廠商代表的華為增速明顯,而一直經營線下品牌的OPPO 和VIVO發力,取代小米和聯想進入全球前五大智能手機企業,三星與蘋果市場份額則卻出現了下滑。

在同質化的當下,消費者對于智能手機的需求正在朝著垂直細分、多元化的方向發展。

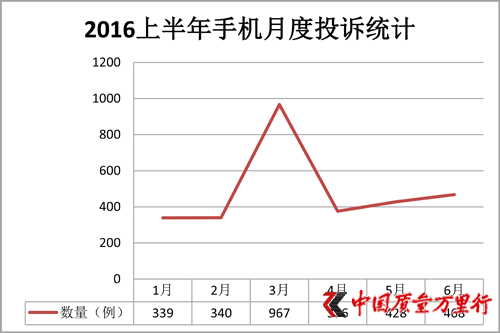

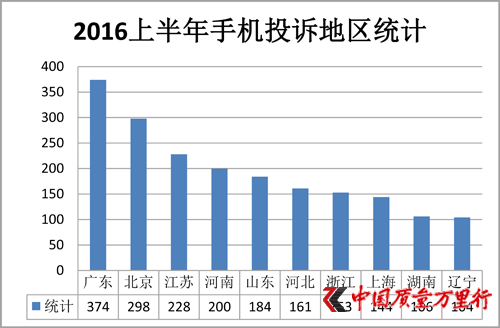

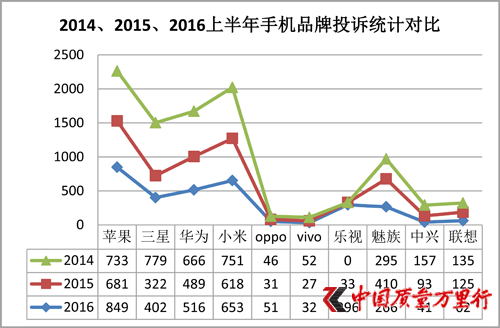

盡管市場上可供消費者的選擇很多,但仍有各種各樣手機質量問題困擾著消費者。2016年上半年,中國質量萬里行消費投訴平臺收到手機投訴2918例。

這一數據相比2014年和2015年同期分別減少了286例和1423例。雖然總的投訴量略有下降,但熱門品牌手機的投訴量卻仍在增加。今年上半年,蘋果、小米、華為、三星依舊是投訴量最大的品牌廠商。

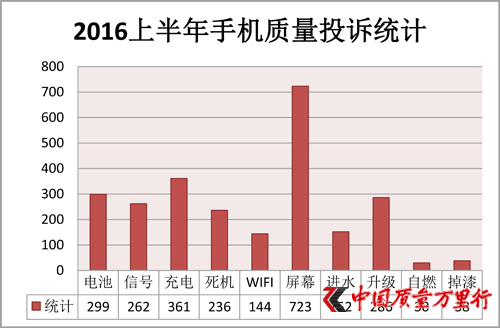

一、手機屏幕問題投訴最多、充電問題、系統升級其次

在手機質量問題的所有投訴中,來自手機屏幕的投訴最多,主要集中在屏幕破損、黑屏以及觸屏不靈等問題上。而在2014以及2015年上半年,同樣是手機屏幕的質量投訴最多。

對于屏幕破損,一直讓消費者感到頭疼。不管是7日內購買出現問題還是更長時間,廠商售后更多是以“人為損壞”的理由推卸責任,這也往往讓消費者承擔更多維修費用。在大多消費者在缺乏對手機專業認知的情況下,往往也不會耗費更多的時間和精力去糾結著不放,有一部分消費者碰到此類問題,會選擇換新機,也有一部分消費者會選擇付費維修。

比如像陜西的楊先生碰到的問題,他今年3月購買的小米5,使用兩個多月手機出現黑屏、發熱、開機花屏,觸屏無法使用等問題,楊先生聯系小米當地售后,刷機維修無法解決,售后人員建議返廠,可返廠后小米致電說手機屏幕彎曲,讓花835元自費維修。

楊先生告訴中國質量萬里行消費投訴平臺:“手機從買了以后就買個保護殼,貼的鋼化膜,從沒有摔過,壓過,怎么會彎曲?何況,手機彎曲應該跟殼體材質工藝質量有關。”

以“手機屏幕彎曲”為由這一說法不止小米售后,鄭州的武先生購買蘋果6,僅僅使用不到半年,因為觸屏不靈敏去售后檢測。蘋果官方售后以后殼輕微彎曲為由,拒絕檢測,拒絕提供官方質保。

除了手機屏幕的問題,無法充電和電池質量是消費者投訴較多的兩個問題。這其中,USB口質量瑕疵,電池鼓包、特別電池發燙發熱問題最為突出。

河南的張先生購買的MX5在今年4月份使用時發現手機屏幕翹起,售后檢查是因為手機電池鼓包,并會進行保修期內的免費更換,拿到手機后張先生卻發現手機被擅自更換了USB充電口,等手機再次充電的時候發現沒有沖進去電。

成都的鐘女士今年4月購買了一款三星A9100手機,在7天時間內,使用過程中發現手機關機再開,或者重啟之后,會掉電超過5%,最多時候達到8%,而且幾乎每次重啟都有明顯掉電。到三星維修中心協商解決,工作人員以重啟掉電屬正常現象為由不予開具檢測工單,鐘女士用另外一臺三星手機(s6 edge+)進行了對比,沒有發現重啟掉電如此嚴重的現象。

鐘女士認為,手機重啟消耗電量確實屬于正常現象,但是掉電超過5%肯定屬于不正常,更何況這款A9100手機的電池容量為5000mAh,是目前市面上電池容量最大的手機之一。如果該手機重啟掉電5%屬于正常,那么其它電池容量稍小的手機豈不是要掉電10%以上。

隨著手機不斷的更迭換代,無論是手機系統還是里面的APP程序都要面臨升級的問題。手機升級的投訴主要有升級完黑屏、系統故障、有的升完直接變成磚頭。有的廠商則是發布的系統升級慢,讓消費者持續等待。

沈陽的魏先生使用華為Mate7移動高配版,6月初手機系統提示升級安卓6.0,點擊同意升級后,系統提示升級成功,手機進入重啟狀態。但之后一直無限重啟,無法進入登錄頁面。給客服打電話,說讓等待。后來讓魏先生去售后服務點詢問,被告知需要自費修理。

二、翻新機問題依舊突出

2016年上半年,消費者投訴翻新機的情況又有明顯增加。今年上半年,已經收到消費者投訴135例。其中,仍以蘋果、三星、華為和小米4個主流機型最多。今年5月份,中國質量萬里行也曾做過翻新機的相關報道(相關鏈接http://www.hairdiseases.net/survey/346459.html)。

不僅是蘋果手機存在“翻新機”困擾,國內一些品牌如華為、小米等同樣遭遇到翻新機的困擾,在今年315期間,央視還曝光了魅族經銷商涉嫌銷售翻新機。不少消費者從淘寶、天貓、京東、亞馬遜等平臺上買到過翻新機或者山寨機,也招來眾多消費者的投訴與維權。

無論對于實體銷售還是在電商平臺銷售,建立有效的審核機制,從源頭上控制,拋棄事后監管的僵化思維,“翻新門”之類的舊疾才不至于復發,消費者的權益才能夠得到切實保障。

三、上半年手機質量事件

在中國質量萬里行消費投訴平臺上,經常會在一個階段內收到大批量某個品牌手機某個問題的集中投訴與反饋。2016年上半年,蘋果ID被盜、榮耀7NFC虛假宣傳以及小米手機自燃成為消費者投訴的熱點事件。

1、蘋果ID被盜

圍繞著蘋果用戶的詐騙越來越多,封閉的iOS系統也成為了詐騙分子的目標。2015年,蘋果ID釣魚平臺“紫緣管理系統”被公安機關搗毀,這個釣魚平臺幫助了4000多個不法分子實施詐騙,釣取蘋果手機機主賬號密碼,并對機主進行解鎖手機敲詐。對于此次事件,蘋果技術部門的回應是,黑客是通過盜取郵箱控制了用戶的蘋果手機,蘋果手機用戶在注冊蘋果賬號的時候本應該添加一個救援郵箱。但是多數用戶并沒有添加這個郵箱,于是被黑客利用。

在中國質量萬里行消費投訴平臺統計,2016上半年,收到了188位消費者投訴蘋果賬戶被盜取。

南寧的林女士今年6月22日發現手機Apple ID被盜,之后手機被鎖定又被抹除iphone。盜號者通過網站更改了她的apple id 的密碼和帳號,并且惡意多次回答安全問題錯誤,導致安全問題被鎖定。林女士此后連續撥打客服電話都無法得到解決,每次都稱安全問題被鎖定無法回答問題。之后收到盜號者郵件,要求加QQ付款解鎖,林女士聯系到盜號者后,盜號者說要交700元才會給她ID進行解鎖。

律師分析,像“查找我的iPhone”設計這些功能的初衷是為了丟失手機和蘋果之后起到保護信息的作用,但是反過來被這些犯罪分子利用的時候,可能就會對消費者造成損失。那么在犯罪分子被抓到之前,這個損失可能很難去找到一個確切的承擔人。

在此還是要提醒廣大蘋果設備用戶:1、盡量不要與他人共享蘋果賬戶,如共享,建議隨后要關閉iCloud中“查找我的iPhone”功能,防止賬號被他人盜取。2、賣出電子產品時,要抹除產品里的個人全部信息。建議多更改密碼,如果使用頻繁,可一月更改一次。3、公共WiFi盡量少用。4、手機最好不要越獄。5、看到不明不白的鏈接,千萬不要亂點。

2、榮耀7NFC虛假宣傳

2016年上半年,中國質量萬里行消費投訴平臺收到華為手機投訴516例,其中消費者投訴榮耀7手機為136例,集中在榮耀7手機支持不了NFC。消費者認為華為有虛假宣傳的嫌疑,據消費者反映,此前華為官方在榮耀7的產品宣傳上是支持NFC功能,之后變成僅支持NFC-SIM卡,消費者認為華為手機產品前后的說明書宣傳的不一樣。

消費者在詢問NFC問題的時候,得到華為客服解釋是:“NFC是一種近場通信技術,符合ISO/IEC標準的NFC技術設備,均可成為“支持NFC”的設備,它可以支持多種工作模式。NFC是個大類,支持三種模式的功能(讀寫器模式、卡模擬模式和點對點模式),但是榮耀7手機只支持其中卡模擬模式的功能。”

消費者對此解釋感到不滿,而華為對此事也是一直采取回避的態度。

3、小米手機自燃

手機在充電時發生自燃爆炸這一現象在今年上半年比較突出,而小米4C以及紅米系列手機發生自燃的案例明顯要高于其他品牌。

濰坊的鄧先生發來投訴,今年5月8日凌晨2點多他使用的紅米手機發生爆炸,并且起火,燒壞了大衣櫥跟床頭柜,把家里人嚇得不輕,孩子都嚇哭了。鄧先生然后跟小米客服聯系,隨后拿到售后檢測,被告知是機芯受外力引起爆炸。

6月份,上海的溫女士晚上睡覺把小米4C手機放在枕頭邊上充電,第二天早上7點左右的時候聽到絲絲的聲音,頓時看見手機冒煙了,部分已經冒出紅火,瞬間就將床單刺穿了。

針對手機自燃的情況發生,一些小米的消費者提出質疑:“1、充電時候人不在旁邊不可能有外力沖擊? 2、能否告知多大的力會導致手機自燃?3、能否告知這種力可能發生的情況?4、可否提供檢測報告。”

小米售后的回應一直仍堅持“外力導致”這樣的說法。

除了上述三個消費者關注較多的投訴問題之外,三星S5閃屏問題、魅族售后維修問題以及樂視的發貨問題等也是上半年消費者關注較多的問題。Oppo和Vivo手機投訴相對較少,不過也存在軟件以及攝像等問題。

四、售后問題多 三包難獲賠

與前幾年手機投訴相比,手機發貨問題的投訴在逐漸減少,但是售后服務問題仍一直突出。

2016年上半年,在中國質量萬里行消費投訴平臺上的手機投訴統計中,涉及售后問題的投訴有1300多例。

消費者碰到的維修問題改觀并不大,依然有時候要經歷多次維修,或者是漫天要價。有的售后廠家人員態度強硬,有的干脆直接拒絕維修。

很多消費者購買的手機出現問題,滿足7天無理由退換貨和15天換貨這樣的條件,但是很多手機廠商售后的做法會告知消費者先升級系統或者刷機、恢復出廠設置等。對于三包法中“維修兩次依舊不行的要提供換機服務”的明文規定,也會被售后找各種理由推脫不算,或者是讓消費者自費維修。

對于三包的執行,監管部門仍需加緊力度。