2016年12月19日,在十二屆全國人大常委會第二十五次會議上,由商務部牽頭組織編制的《中華人民共和國電子商務法(草案)》(以下簡稱“電商法草案”)首次提交審議,并于2016年12月25日向社會公布后進入征求意見階段。這是我國第一部有關電子商務的法律,但是在此輪電商法草案中,并未對微商進行界定。

電商法草案起草人員、商務部電子商務和信息化司司長騫芳莉透露,電商法草案推出后的下一步可能就圍繞微商、網約服務出臺相關的配套法規(guī)。

不知道從何時開始,原本單純的社交平臺逐漸被各種商品、海外代購所充斥。在微商快速發(fā)展、手機里“人人皆商”的情況下,貨品質量參差不齊、維權難度大、“宰熟”等亂象也越來越多地出現(xiàn)。但隨著微盟、有贊、點點客等移動電商平臺的出現(xiàn),使得市場原有的混亂局面得到一定改善。

多位業(yè)內人士在接受《中國經營報》記者采訪時認為,微商的監(jiān)管可能不會出臺更詳細的政策,行業(yè)自律很重要,若市場發(fā)展過于迅猛并且失控,相關部門可能會通過嚴苛的法規(guī)進行約束和監(jiān)管。

微商監(jiān)管懸而未決

目前,通俗意義上理解的微商是指在微信、QQ、微博等社交平臺從事電商交易行為的經營主體。

盡管電商法草案對多個領域做出了規(guī)定,但仍存在很多空白之處,其中就包括微商方面。中國互聯(lián)網協(xié)會一位不愿具名人士對本報記者談道:“目前社交電商分散在社交平臺,是一個個‘孤島’,沒有身份證明,連騰訊、微博等各大社交平臺都難以監(jiān)管微商。因此,微商在立法規(guī)范上就更有難度。”

根據(jù)電商法草案,其中所指的電子商務,是指通過互聯(lián)網等信息網絡進行商品交易或者服務交易的經營活動。電子商務經營主體是指電子商務第三方平臺和電子商務經營者。

電商法草案中的電子商務第三方平臺,是指在電子商務活動中為交易雙方或者多方提供網頁空間、虛擬經營場所、交易撮合、信息發(fā)布等服務,供交易雙方或者多方獨立開展交易活動的法人或者其他組織。電子商務經營者是指除電子商務第三方平臺以外,通過互聯(lián)網等信息網絡銷售商品或者提供服務的自然人、法人或者其他組織。

北京華訊律師事務所主任張韜在接受本報記者采訪時認為,通過互聯(lián)網等信息網絡進行商品交易或者服務交易的經營活動,不論是微商還是其他方式,只要符合電子商務的定義,且不屬于電商法草案第三條第二款的除外情況,是屬于電商法草案調整范圍的。而且,在免除工商登記方面,電商法草案中第十二條也規(guī)定,依法無須取得許可的以個人技能提供勞務、家庭手工業(yè)、農產品自產自銷以及依照法律法規(guī)不需要進行工商登記的除外。具體辦法由國務院規(guī)定。

“從范圍上來講微信、QQ、微博里面的商家以及微信朋友圈里面的商家都屬于微商,但目前對微商還沒有明確的定義。”中國政法大學知識產權中心特約研究員趙占領向本報記者表示。不僅如此,對于微商的相關細則,在電商法草案中也并未體現(xiàn)。據(jù)騫芳莉透露:“未來在電子商務法施行一段時間以后,可能會進一步地做修訂,下一步可能就圍繞微商、網約服務出臺相關的配套法規(guī)。”

為何不在此時就出臺相應的政策?對此,中國電子商務協(xié)會政策法律委員會副主任阿拉木斯在接受本報記者采訪時表示,制定法律的確存在相對滯后的問題,電商法草案啟動時間是三年前,那時微商還沒有發(fā)展的如此迅猛火熱,因此當時未考慮到微商。

亟待監(jiān)管規(guī)范

眾所周知,微商由于開店成本低,已成為越來越多創(chuàng)業(yè)者的首選。但是,在微博、微信等社交平臺上的微商,由于沒有系統(tǒng)的監(jiān)督、監(jiān)管規(guī)定,導致消費者在微商購物中如果遭遇消費問題,維權較難;另一方面,商家遇到不給錢的消費者,也無法通過強制手段進行交易。

互聯(lián)網分析師唐欣在接受本報記者采訪時表示,社交關系與買賣關系天然存在很大差異,并不能很好融合。在社交軟件中,微商因混雜在社交行為中無法區(qū)分,天然存在管理難題。

據(jù)易觀國際統(tǒng)計,2014年微商市場規(guī)模超1800億元,這是微商發(fā)展不到兩年的結果。2016年微商從業(yè)者達到近3000萬人,微商品牌銷售額達到5000億元。據(jù)來自中國電子商會微商專委會和《2016-2020中國微商行業(yè)全景調研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報告》數(shù)據(jù)預測顯示,2017年預計會釋放出8600億元市場,并保持70%以上的增速。

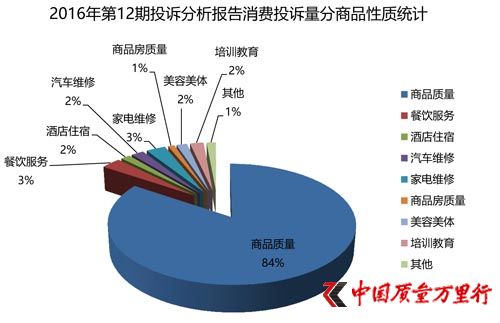

微商市場的虛假宣傳、銷售問題產品、退貨退款難的現(xiàn)象也層出不窮。中國消費者協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,全國消協(xié)組織2015年受理的遠程購物的投訴有20083件,網絡購物占比達95.41%,其中以微商為代表的個人網絡商家成為投訴熱點。

消費者李刖在與微商交易時便遇到退款退貨難的問題。李刖在接受本報記者采訪時透露,其曾在朋友介紹的微商中買了一款減肥藥,稱無食欲低、心跳快、失眠等副作用,一瓶價格為1000元。李刖購買了兩瓶,但使用后發(fā)現(xiàn)產品副作用嚴重,向該微商表明退貨退款的想法后,僅被告知產品郵回的地址。李刖將產品郵回后發(fā)現(xiàn),撥打該微商電話無人接聽,微信也無人回復。因投訴無門,退款一事便不了了之。

除了消費者維權難外,微商也經常與消費者產生錢財糾紛。微商王蓮(化名)在微信做日本本土化妝品代購,她便經常遇到拖延交款、甚至不交款的用戶。“遇到這樣的人我只能頻繁地催款,如果對方不想給我,我也沒有辦法。”王蓮無奈地說道。

阿拉木斯認為,微商行業(yè)需要自律。因為一旦出現(xiàn)監(jiān)管失衡的情況,微商也有可能遭到相關部門的禁止。未來微商的配套法規(guī),或許也將承襲電商法草案中對電子商務經營者的規(guī)定,比如對自然人經營者需要進行工商登記。

微商難成平臺發(fā)展重點

微商由于生長過快而無序,導致假貨和三無產品較多,加之市場缺乏有效監(jiān)管,其理念曾一度被冠上“殺熟”的帽子,導致整個微商生態(tài)發(fā)展受限。之后,微商逐漸走向戰(zhàn)國時期,隨著微盟、有贊、點點客等移動電商平臺的出現(xiàn),使得市場原有的混亂局面得到一定改善。但唐欣認為,由于微商存在天然的管理難題,不會成為騰訊的重點發(fā)展領域。

2016年初,微信發(fā)布提現(xiàn)收費的消息,要求超過累計1000元提現(xiàn)額度后,將按照銀行費率收取手續(xù)費,每筆最少0.1元。對此不少微商從業(yè)者表示將考慮轉戰(zhàn)其他第三方支付平臺。

2016年7月份,微信又做出了封殺微商分銷平臺的舉動,稱若發(fā)現(xiàn)利用微信關系鏈進行微信支付高額返現(xiàn)行為的,一經發(fā)現(xiàn)將永久封號,并有權利拒絕再向該運營主體提供服務。

對于微商的亂象,騰訊也做出了相應的努力。上述中國互聯(lián)網協(xié)會不愿具名人士認為,平臺雖然技術先進,但在監(jiān)管上也很難跟上腳步,“就像有速度可以達到200邁的汽車,駕駛員的技術只能開到150邁的速度,如果硬要開到200邁,很容易出事。”上述人士認為,平臺應該量力而行,有多大力量做多大事情。

騰訊相關負責人向本報記者表示,微信一直以來提供的都是連接服務的能力,大眾所常見的所謂售賣行為和交易事實上并不是在微信臺上完成的,而是各個應用借助微信的連接能力實現(xiàn)的擴展,每個賬號都是獨立的個體。同時需要指出的是,微信是一個生活方式,用戶有權利選擇自己的微信使用方法,但前提是合法、合規(guī);對于違反相關法律和微信用戶協(xié)議的行為,是違法違規(guī)行為,微信會聯(lián)合權益人進行堅決打擊。用戶如果在使用微信過程中遇到問題,可以通過微信各處的舉報入口進行舉報。

此外,微信反對任何違法違規(guī)行為在微信平臺出現(xiàn),并通過后臺風控體系持續(xù)優(yōu)化,不斷加強審計風控能力,也會配合相關執(zhí)法部門對違法違規(guī)行為進行嚴厲打擊。